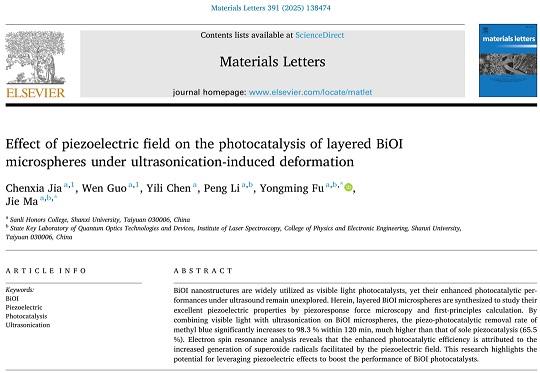

近日,三立学院2021级本科生家晨霞、郭雯、陈一溧在《Materials Letters》期刊上发表了题为“ Effect of piezoelectric field on the photocatalysis of layered BiOI microspheres under ultrasonication-induced deformation ”的研究论文,付永明老师为该论文的通讯作者。

01 论文介绍

光催化技术是解决当今环境污染和能源危机的重要手段之一,然而,大部分光催化材料受限于光生电荷复合效率高的问题,从而限制了光催化技术的实际应用。为突破这一瓶颈,压电光催化作为一种新兴的环境和能源科学技术应运而生。该创新方法利用机械应力在压电光催化剂内产生内建电场,此电场可以引起导带和价带的倾斜,进而促进特定的氧化还原反应发生,并通过与光催化的有效耦合,进一步促进光生电子-空穴对的分离和抑制复合。

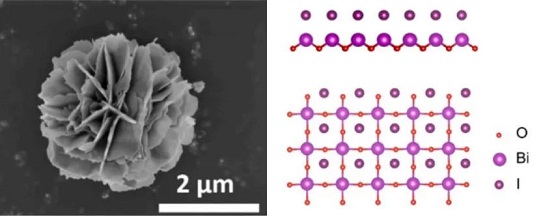

在本研究中,成功合成了层状BiOI微球。通过对材料进行表征和理论计算,证实了BiOI具有压电性,并用第一性原理计算了其压电矩阵和能带结构。随后开展的降解测试表明,压电光催化的降解比压电催化更强,表明了压电场和光生载流子之间存在耦合效应。而且,压电光催化随着超声功率增加而增加。最后,通过自由基捕获实验进一步解释了光催化机理。此项研究不仅证实了BiOI的压电性质,还凸显了利用压电效应提高BiOI光催化性能的潜力,为未来BiOI压电光催化的研究提供了宝贵的见解。

02 探索历程

大二第一学期,在拔尖基地科创项目申报时,我们根据自己的兴趣方向选择付永明老师作为科研指导教师,初步开展内建电场增强光生电荷分离效率的机理与应用科研实践项目。该项目前期涉及的理论知识相对基础,大家上手实验操作也比较快。然而,不论是材料制备环节,还是光催化降解过程均需投入大量的时间,并且对细节要求较高,稍不注意就会导致实验结果失败。

犹记得在大二结束后小学期期间,我们在进行自由基捕获剂实验时,实验结果一直未能达到预期,但我们并未放弃,凭借着坚持不懈的精神,持续探索尝试。鉴于光催化降解一次大约需要四个小时,为合理利用时间,我们三个人决定轮流接力。一个接着一个地使用仪器,让仪器连轴转,我们也按计划有序忙碌着,通过不断地摸索,我们最终找到了问题的关键所在。在大三开学的第一个月里,我们成功完成了整个科研项目的预期目标。

随后,我们开始处理数据,经过反复整理光催化降解的实验数据,筛去不能用的数据,最终用Matlab画出透射率。材料表征涉及XRD、TEM、XPS等多模态数据,需分别使用Jade、ImageJ、Avantage等软件进行分析处理。面对这一复杂任务,我们积极学习,通过在b站上观看相关视频、向师兄请教以及向老师寻求专业指导,最终在老师和师兄的帮助下,顺利完成了数据处理工作。

论文初稿完成之时,付老师“每个字都认识,连起来看不懂”的点评,让我们意识到论文撰写绝非简单的文字堆砌,而是需要严谨的逻辑架构、清晰的表达以及深入的专业分析。在付老师的精心指导下,他一遍又一遍地对我们的论文进行逐句批注,从研究思路的梳理、数据表述的精准性,到语言表达的流畅性,都提出了详尽而宝贵的修改意见。经过反复打磨与完善,我们终于将论文打磨至理想状态,并投稿至《Materials Letters》期刊。审稿阶段,我们深入思考审稿人的意见,对论文进行了进一步的完善。最终,我们的论文成功发表。回顾这段科研历程,我们深刻体会到:科学探索不仅需要直面失败的勇气,更依赖团队协作的智慧,这段经历不仅让我们掌握了光催化材料制备与机理研究的技术,更培养了严谨求实的科研素养,为后续学术生涯奠定了坚实基础。